- Il Lavoro in Massoneria

Il concetto astratto di lavoro così come lo si intende attualmente è in realtà venutosi affermando solo in concomitanza con la rivoluzione industriale del XVIII secolo. È soltanto quando la produzione è diventata principalmente una produzione di merci che «allora l’astrazione della categoria ‘lavoro’, ‘il lavoro in generale’, il lavoro sans phrase, che è il punto di partenza dell’economia moderna, diviene per la prima volta praticamente vera». Questa è poi la ragione per la quale «nelle lingue dei popoli antichi o contemporanei, che non hanno spontaneamente sviluppato dei rapporti di produzione capitalistici, esistono raramente termini corrispondenti alle nostre nozioni astratte di lavoro o di lavorare ». È pertanto alquanto paradossale affermare, da un lato, il carattere storicamente relativo del concetto di lavoro e, dall’altro, utilizzare tale concetto per analizzare altre società, pretendendo di uniformare alla mentalità moderna il modo stesso di essere e di concepire l’attività lavorativa di culture e Tradizioni che, con quella moderna, hanno ben poco da spartire. Vero è che al giorno d’oggi si assiste ad una reiterata declamazione dell’importanza e delle virtù del lavoro e ciò non solo in relazione ad una maldigerita assimilazione della lezione marxiana, a torto o a ragione recepita dalla mentalità comune, ma soprattutto, come già rilevava il Guénon in tempi non sospetti, per «l’esagerata sopravvalutazione del concetto di azione in Occidente» che porta a concepire il lavoro in contrapposizione a quella particolarissima forma di agire che è la «contemplazione », a torto assimilata al «dolce far niente ». In realtà, il concetto tradizionale di Lavoro presenta delle strette connessioni con il mondo del Sacro, come si rileva del resto dalla stessa analisi etimologica. «Mestiere» viene da ministerium – opera minore – e si contrappone a magisterium – opera maggiore –, dove in entrambi i casi il termine «opera» rinvia ad un procedimento «operativo», per l’appunto, che è comune «all’Arte» (dell’artista) e al «lavoro» (dell’artigiano). Per «opera d’arte» si intende, etimologicamente, «ciò che è compiuto in conformità dell’ordine».

Via iniziatica

La «conformità» di detto ordine va rapportata alla natura propria di ciascun individuo, per cui si può affermare che «il lavoro non ha valore reale se non quando è conforme alla natura stessa dell’essere che lo compie, se non risulta in un certo qual modo spontaneo e necessario a tale natura, sì da essere il mezzo da questa impiegato per realizzarsi il più perfettamente possibile». Questa è la concezione che sottostà alla teoria dello swadharma degli indù e da cui prende le mosse l’elaborazione aristotelica del cosiddetto «atto proprio» a ciascuna natura. Come noto, le culture tradizionali individuano tre componenti fondamentali - denominati guna in sanscrito – la cui prevalenza relativa in ciascun individuo ne determina il carattere sattwico, rajasico o, alternativamente, tamasico. Per ciascuno dei tre si definiscono tre «vie» o percorsi iniziatici propri, di cui la prima – lo Jnama-marga – si addice alle persone in cui predomina la tendenza ascendente di sattwa e che per le loro caratteristiche sono candidate a ricoprire le funzioni di brahmano, mentre le altre due - il Bhakti-marga e il Karma-marga – sono proprie a quelle persone che ricadono, secondo la ben nota definizione tripartita della società suggerita dal Dumezil, nelle classi dei guerrieri e degli artigiani. Molto significativamente alla prima di queste vie appartiene il dominio del Magisterium, e quindi la conoscenza e la realizzazione dei Misteri maggiori, che caratterizzano l’Arte Sacerdotale propriamente detta; mentre la conoscenza dei Misteri minori – il ministerium – rientra in quella che è l’Arte Regale, la via propria alle altre due classi. Le vie iniziatiche che trovano un supporto simbolico e rituale nell’esercizio di un mestiere – e il cui esempio più rimarchevole è propriamente quello della Libera Muratoria, sono vie essenzialmente karmiche. La pratica dell’Arte Regale, che è conforme alla natura prevalentemente rajasica di queste persone, deve qui intendersi comunque come «preparatoria» nei confronti di un ulteriore proseguimento che, indipendentemente dalle limitazioni esplicate dal proprio guna, deve sempre ritenersi possibile. È importante sottolineare come esista «un rapporto tra i caratteri rispettivi dei tre marga e gli elementi costitutivi dell’essere ripartiti secondo la terna spirito, anima e corpo: la Conoscenza pura è, in se stessa, d’ordine essenzialmente sopraindividuale e cioè, in definitiva, spirituale come l’intelletto trascendente da cui deriva; il carattere nettamente psichico di Bhakti è evidente, mentre Karma, in tutte le sue modalità, comporta necessariamente una certa attività di ordine corporeo…; queste ultime due vie fanno dapprima appello ad elementi prettamente individuali, non fosse altro che per trasformarli alla fine in qualcosa che appartiene ad un ordine superiore; ciò è conforme alla natura di rajas, tendenza che produce l’espansione dell’essere appunto a livello dell’individualità, la quale, non lo si dimentichi, è costituita dall’insieme degli elementi psichico e corporeo».

Arte Regale

La realizzazione di queste possibilità è appunto quanto viene indicato con il termine di opera minore (ministerium) e che ricade sotto il nome di Arte Regale. Questo è anche l’obiettivo preminente del Lavoro massonico, che trova un suo specifico momento di esaltazione nel grado di compagno.

Nel rituale di iniziazione al secondo grado, in una Loggia dove molto significativamente l’Ara adorna di strumenti «operativi» (cazzuola, regolo, maglietto, scalpello, squadra) viene definita «Ara di Lavoro», possiamo infatti leggere come:

«…Fratello, noi siamo innanzitutto dei lavoratori e nel vasto campo del pensiero, nel quale noi lavoriamo con i nostri mezzi e le nostre forze, il lavoratore spesso non raccoglie che sarcasmi e persecuzioni. ...Il lavoro è uno sforzo fatto dalle nostre braccia e dal nostro spirito per ottenere un risultato utile… il lavoro intellettuale … sviluppa tutte le nostre facoltà, ci rivela i segreti della natura…».

Il testo bene sottolinea come si tratti qui di un «lavoro intellettuale», dove il termine fa riferimento ad una facoltà che né si esaurisce né si identifica con la categoria del mentale, ma che, come evidenzia il Devoto-Oli, fa appello ad una «attività dello spirito», una capacità gnoseologica promanante direttamente dall’intelletto puro, quello, per intenderci, capace di comprensione assoluta e trascendente. Questo è il lavoro che, come ricorda il rituale, è propriamente degno di essere glorificato:

«FF. miei, eleviamo i nostri cuori in un pensiero comune per glorificare il lavoro, che è la prima e la più alta virtù massonica. Lavoro! Dovere sacro dell’uomo libero, forza e concordia dei cuori generosi! …Sii glorificato, o lavoro, sii benedetto dai Figli della Vedova per tutto ciò che di buono ci darai nel futuro.» Il verbo «glorificare» va qui inteso etimologicamente come «esaltare», «innalzare», e in effetti, il lavoro interiore del Massone è quello che gli consente di elevarsi, mutando, per così dire, il proprio stato, passando “dalla potenza all’atto” delle possibilità insite nella natura individuale. I sensi e le arti liberali

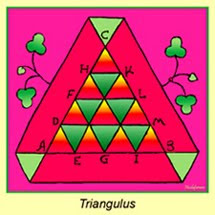

Questo «lavoro» si articola sullo sviluppo dei cinque sensi e sulla conoscenza delle sette arti (scienze) liberali — Grammatica, Retorica, Logica, Aritmetica, Geometria, Musica e Astronomia — per la realizzazione di un tempio in conformità ai tre ordini architettonici conosciuti come ionico, dorico e corinzio. Questo richiamo al concetto di «ordine» assume qui una rilevanza tutta particolare e ci riconduce al secondo dei significati poc’anzi ricordati.

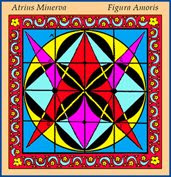

L’ordine di cui è questione fa infatti riferimento a quel processo, continuamente riattualizzato dall’operare dell’iniziato, che ha portato alla manifestazione cosmica a partire dal principio supremo. Guénon ricorda che «come è espresso nei libri indù noi dobbiamo costruire, come i deva fecero all’Inizio». Del resto, questo è uno dei significati dell’apertura del Libro sacro in corrispondenza del Prologo del Vangelo di S. Giovanni, dove le prime battute ricordano l’atto di manifestazione dell’Universo ad opera del Verbo. Il richiamo a questo simbolismo condiziona non solo il carattere necessariamente rituale dell’operare, ma sottolinea ulteriormente come si tratti per l’iniziato di riprodurre costantemente in Terra l’Ordine Cosmico. È questo, in fondo, il senso ultimo che spiega la presenza sull’Ara di due sfere: quella celeste e quella terrestre. Spetta al Massone concorrere alla costruzione di quel ponte che le unisce. E così, «quando l’architetto umano imita in tal modo l’operazione dell’Architetto divino, egli partecipa dell’opera stessa di questo in misura corrispondente e in una forma tanto più effettiva quanto più ha coscienza di questa cooperazione; e più egli realizza mediante il suo lavoro le virtualità della propria natura, più si accresce in pari tempo la sua somiglianza con l’Artigiano divino e più le sue opere si integrano nell’armonia del Cosmo».

Tra realtà profana e GADU

Questo rapportare l’opera all’agire del GADU rende ragione del perché il lavoro possa essere «glorificato», cioè «trasformato, quando, invece di essere una semplice realtà profana, costituisce una collaborazione sacra ed effettiva alla realizzazione del piano del Grande Architetto dell’Universo». Perché possa essere tale, il lavoro del Massone deve tuttavia sottostare ad un’altra imprescindibile condizione, quella inerente alla dimensione collettiva dell’azione rituale. Come ben noto, l’obbligo di presenziare ai «lavori » di Loggia è uno di quei doveri su cui insistono tutti o quasi i documenti pervenuti fino a noi. Nella Charta di Bologna, l’articolo III prescrive che il Massone sia presente «nel luogo dove la Società si riunisce e sia tenuto a presentarsi ogni volta e per quante volte gli sarà comandato od ordinato sotto pena di un’ammenda ». Del pari, nel Poema Regius l’articolo 2 ricorda come il Massone «…a tale assemblea deve andare, salvo che non abbia una ragionevole giustificazione»; anche nel Manoscritto Cooke, sempre all’articolo 2, si sottolinea che i Liberi Muratori «non possono essere scusati delle assenze, se non per qualche valido motivo». L’obbligo di frequenza ai «lavori di Loggia» è stato da allora reiterato in tutte le Costituzioni massoniche e la «diserzione dai lavori» è ancor oggi annoverata tra le «colpe» massoniche. L’obbligo di cui è questione, lungi dall’adempiere ad una funzione meramente normativa e burocratica, sottolinea la peculiarità e insostituibilità che la dimensione «collettiva» del lavoro iniziatico assume in Massoneria e più in generale in tutte le iniziazioni di mestiere. Senza nulla togliere all’importanza - che resta decisiva - del lavoro personale di perfezionamento e di meditazione, non ci si stancherà mai dal rilevare come taluni riti e molti aspetti del lavoro massonico siano imprescindibili dalla presenza di un numero adeguato di Fratelli. Così la «comunicazione» di determinate parole e la stessa «iniziazione» a Maestro necessitano del concorso del Venerabile e dei due Sorveglianti, mentre l’iniziazione non può esserci se non alla presenza di almeno sette membri della Loggia. Va da sé, come ricorda il Guénon, che in altre forme iniziatiche, come quelle orientali, le cose stiano in tutt’altro modo e la trasmissione dell’influenza spirituale - che in se stessa, ricordiamolo, costituisce propriamente «l’iniziazione» - può benissimo essere operata semplicemente da Maestro a discepolo; ma è altresì evidente che «una tale differenza di modalità deve implicare conseguenze altrettanto diverse per tutto l’insieme dell’ulteriore lavoro iniziatico». La collettività dei «Fratelli» svolge qui una funzione assimilabile a quella esercitata dal Guru della Tradizione indù e, come questo, agisce non tanto in quanto «eggregoro», bensì perché rappresenta il supporto di un principio trascendente, «il quale solo le conferisce un carattere veramente iniziatico. Si tratta dunque di qualcosa che si può definire come una presenza spirituale… che agisce proprio nel corso e per mezzo del lavoro collettivo». La discesa di questa Shekinah è attestata dalla Kabala e un’ accenno ne viene fatto negli stessi Vangeli, quando il Cristo afferma che «dove sono due o tre riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro».

Armonia collettiva

Questa considerazione colpisce in modo particolare se ci si ricorda che la Loggia è costruita a somiglianza del Tempio di Re Salomone e di come, nel Sancta Sanctorum di questi, venisse custodita l’Arca dell’Alleanza - la Shekinah - la «presenza effettiva» della divinità, la cui «discesa » è propiziata - lo rileviamo qui di sfuggita - dall’armonia delle proporzioni architettoniche realizzate nel templum e dalla preliminare invocazione del «nome» cui fa allusione il passo evangelico. Come ricorda Guénon, infatti, «il lavoro di un’organizzazione iniziatica deve sempre essere compiuto in nome del principio spirituale da cui essa procede…, ed è appunto un’emanazione diretta di questo a costituire quella presenza che ispira e guida il lavoro iniziatico collettivo, affinché questo possa produrre dei risultati effettivi nella misura delle capacità di ciascuno di quelli che vi prendono parte».

MARIANO BIZZARRI